111 Orte aus der Welt des Märchenkönigs Ludwig II.! „111 Orte Ludwigs II., die man gesehen haben muss“ ist eine faszinierende Reise durch prunkvolle Schlösser, idyllische Landschaften und historische Stätten. Dieses liebevoll gestaltete Buch ist ein Muss für alle Ludwig-Fans und Entdecker!

111 Orte aus der Welt des Märchenkönigs Ludwig II.! „111 Orte Ludwigs II., die man gesehen haben muss“ ist eine faszinierende Reise durch prunkvolle Schlösser, idyllische Landschaften und historische Stätten. Dieses liebevoll gestaltete Buch ist ein Muss für alle Ludwig-Fans und Entdecker!

Schlagwort: Tourismus

Anette Hausmann: „König Ludwigs Lieblingsplätze“ – Wanderlust und Geschichtssuche im Alpenreich

Das Buch „König Ludwigs Lieblingsplätze“ von Anette Hausmann nimmt den Leser mit auf eine spannende Reise durch die Lieblingsorte von König Ludwig II. von Bayern mit. Das Buch ist reich an interessanten Touren, beeindruckenden Fotos und Hintergrundinformationen. Dabei ist es der Autorin gelungen, die Orte auf eine einzigartige Art und Weise zu präsentieren, die das Interesse des Lesers weckt.

DVD-Besprechung „König Ludwig II. Schlösser in 3D“

König Ludwig II. Schlösser in 3D

Im Dezember 2006 haben die Firmen Metamatix AG und Autodesk GmbH, beide München, unter der Schirmherrschaft der Bayerischen Akademie der Wissenschaften das Projekt „Ludwig II., die Technik und Virtuelles Bayern“ vorgestellt. Über viele Jahre hinweg haben deren Mitarbeiter verschiedene Objekte mit modernsten Techniken digitalisiert und damit auf dem heimischen Monitor in 3D erlebbar gemacht. Dazu gehören Einrichtungen, die es nicht mehr gibt, wie den Wintergarten auf der Münchener Residenz, oder geplante aber nie gebaute, wie Schloss Falkenstein.

Mit historischen Planungsdaten und Modellen (soweit vorhanden) wurden diese Pläne zum Leben erweckt – wenn auch „nur“ virtuell erlebbar.

Es war 2006 geplant, diese Möglichkeiten auch einem breiten Publikum zugänglich zu machen. So sind – gut ein Jahr später – jetzt die beiden DVDs „König Ludwig II.: Schlösser in 3D“ erhältlich. Auf Basis modernster 3D-Technologien, unter anderem aus der Weltraumtechnik, wurde das Alpengebiet zwischen Füssen und Garmisch als interaktive virtuelle 3D-Welt realisiert. Mit bis zu 900fach detaillierterer Darstellung als etwa der Software „Google-Earth“ kann man die Gegend erkunden.

„DVD-Besprechung „König Ludwig II. Schlösser in 3D““ weiterlesen

Freudenberg/Rosenboom: In den Bergen lebt die Freiheit

In den Bergen fühlte sich Ludwig wohl. Der König, von den Menschen bejubelt und in den Städten lautstark empfangen, zog sich lieber in die Einsamkeit zurück. Er schuf sich Kunstwerke aus Landschaft und Bauten. Nach seinem Tod aber verwahrlosten die meisten seiner Rückzugsorte, sie wurden geplündert, geschändet, einige aber wieder aufgebaut. Noch heute strahlen die Orte, ob mit oder ohne Bauten. Und eben diese Orte haben die beiden Autoren Sandra Freudenberg und Stefan Rosenboom aufgesucht. Sie berichten – jeder auf eigene Weise – über die Erfahrungen, die sie machten. Das Buch trägt den Untertitel „Wandern auf den Spuren von König Ludwig II.“ – aber handelt es sich um ein Wanderbuch?

„Freudenberg/Rosenboom: In den Bergen lebt die Freiheit“ weiterlesen

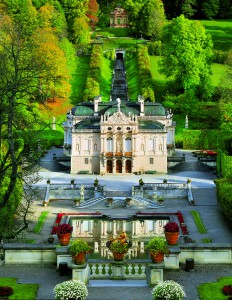

In Schloss Linderhof beginnt die Sommersaison

Nach langen Wintermonaten mit erheblichen Schneemengen kehrt in der Schlossanlage Linderhof langsam der Frühling ein. Obwohl noch reichlich Schnee in der Parkanlage liegt, bereiten sich die Mitarbeiter der Schloss- und Gartenverwaltung Linderhof auf die Sommersaison vor. So verlängern sich ab kommenden Montag (1. April) die Öffnungszeiten im Schloss auf die Zeit von 9 Uhr bis 18 Uhr. Außerdem ist die Ausstellung „Vom Lynder-Hof zum Schloss“ im Königshäuschen ab diesem Zeitpunkt wieder täglich von 11 Uhr bis 18 Uhr zu sehen. Ab 15. April sind auch die Hundinghütte, das Marokkanische Haus sowie der Maurische Kiosk wieder zu besichtigen. Bis jedoch im auf 1000 Metern hoch gelegenen Park die Orangeriepflanzen ihr Winterquartier verlassen, auf den Beeten wieder Blumen blühen und sich die Laubbäume im satten Grün zeigen, werden noch einige Wochen vergehen. Die Sommersaison endet in Linderhof am 15. Oktober 2019.

„Dem Himmel nah“ – Bergmesse am Königshaus am Schachen

Auch in diesem Jahr gehört die Bergmesse anlässlich des 173. Geburtstages des beliebten bayerischen Monarchen König Ludwig II. am 25. August zu den festen Programmpunkten im Landkreis. Nach einem ca. 10 km langen Aufstieg vom Elmauer Wanderparkplatz zum Königshaus können die Bergsteiger einen Gottesdienst vor grandiosem Bergpanorama in 1800 Meter Höhe erleben. Die katholische Messfeier wird traditionsgemäß vom Pfarrer der Partenkirchener Pfarrei Maria Himmelfahrt zelebriert und beginnt um 11 Uhr. Die musikalische Umrahmung übernehmen einheimische Musikanten mit alpenländischen Weisen, und um die nach der seelischen Erbauung notwendige leibliche Stärkung kümmern sich in bewährter Weise die Pächter des Schachenhauses, Familie Leitenbauer.

Auskünfte zu Übernachtungen in der Berggaststätte sind unter 0172 8768868 und unter www.schachenhaus.de erhältlich; dort finden sich auch die Wegbeschreibungen und aktuelle Informationen zu allen Wanderrouten. Hinweise zur Zugänglichkeit der Partnachklamm finden Sie unter www.partnachklamm.eu. Es wird geraten, auf geeignetes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung zu achten, denn die Bergmesse findet bei jeder Witterung statt. Laut Auskunft der Bayerischen Staatsforsten, Forstbetrieb Oberammergau, werden auch für diesen Tag keine Sonder-Fahrgenehmigungen für die Schachenstraße und den Königsweg erteilt.

Weitere Informationen zum Königshaus am Schachen finden Sie unter www.schloesser.bayern.de.

Eine Mitteilung der Bayerischen Schlösserverwaltung

Königshaus am Schachen startet in die Sommersaison

Königshaus am Schachen startet in die Sommersaison

An Fronleichnam beginnt für die Bayerische Schlösserverwaltung die Bergsaison 2018. Ab Donnerstag, 31. Mai 2018 ist es wieder möglich, im Wettersteingebirge auf den Spuren König Ludwigs II. zu wandern und das Königshaus am Schachen zu besuchen.

Auch dieses Jahr gibt es neben den festen Besichtigungszeiten um 11.00 Uhr, 13.00 Uhr, 14.00 Uhr und 15.00 Uhr bei Bedarf weitere Führungen durch das Königshaus. Für die Übernachtung und Verköstigung der Gäste im Schachenhaus der unmittelbar unterhalb des Königshaus gelegenen Berggastsätte sorgt in bewährter Weise Familie Leitenbauer. Der vom Botanischen Garten München betreute Alpengarten ist vom 15. Juni bis 5. September geöffnet.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, den 9. September 2018 wird es dieses Jahr ein Sonderprogramm geben, unter anderem mit einer Lesung aus der Gedichtsammlung „West-Östlichen Diwan“ von Johann Wolfgang von Goethe. Die aktuellen Hinweise zu der Veranstaltung werden zu gegebener Zeit aufwww.linderhof.de veröffentlicht.

Allen Besuchern des Königshauses am Schachen, insbesondere den „Erstbesteigern“, wird geraten, ihre Tour zum 1870 m hoch gelegenen Schachen sorgfältig zu planen und auf wetterfeste, funktionale Kleidung zu achten. Informationen über die Touren zum Schachen, die Berggastätte und einen Blick auf die Speisekarte finden Sie unter www.schachenhaus.de. Wer sich über die aktuelle Wetterlage vor Ort informieren will kann dies auf https://www.foto-webcam.eu/webcam/meilerhuette/ tun. Aktuelle Informationen zu den Wanderrouten veröffentlicht das Tourismusbüro Garmisch-Partenkirchen unter https://www.gapa.de/sommer.

Abhängig von der Witterung wird die Schachen-Saison 2018 voraussichtlich bis Mittwoch, den 3. Oktober dauern. Letzte Übernachtungen sind am 2. Oktober möglich.

Weitere Informationen zum Königshaus am Schachen finden Sie hier.

Quelle: Bayerische Schlösserverwaltung, München

23. Mai 2018

Bayerische Landesausstellung 2018: Wald, Gebirg und Königstraum – Mythos Bayern

Bayerische Landesausstellung 3. Mai bis 4. November 2018

„Wald, Gebirg und Königstraum – Mythos Bayern“ im Kloster Ettal

© Kloster Ettal

Im Rahmen der Bayerischen Landesausstellung 2018

„Wald, Gebirg und Königstraum – Mythos Bayern“

rücken für König Ludwig II. über 130 Jahre nach seinem

geheimnisumwitterten Tod im Graswangtal

nun wieder die Baumaschinen an:

Ein beeindruckender Holzpavillon entsteht,

13 Meter hoch und 22 Meter lang.

Über 130 Jahre nach seinem geheimnisumwitterten Tod rücken für König Ludwig II. im Graswangtal nun wieder die Baumaschinen an: Ein beeindruckender Holzpavillon entsteht, 13 Meter hoch und mit 20 Meter Durchmesser.

Dank der großzügigen Unterstützung der Bayerischen Staatsforsten und der Bayerischen Forstverwaltung werden im Garten des Klosters Ettal für die Bayerische Landesausstellung 2018 die ungebauten Träume des Bayernkönigs virtuelle Realität. In einem rauschhaften Panorama erwecken wir diese Visionen zum Leben und entführen die Besucherinnen und Besucher in die phantastische Gedankenwelt des Königs.

König Ludwig II. ließ seine Schlösser in die Alpenlandschaft komponieren und schaffte phänomenale Traumszenarien. Kaum ein Bauwerk weltweit wurde berühmter als Schloss Neuschwanstein. Am Ort der Bayerischen Landesausstellung, ausgehend von Ettal und Linderhof, wollte Ludwig einen gewaltigen Schlösserpark schaffen. Aufgrund des frühen Todes des Königs blieben von dem Projekt nur Pläne. Genau diese setzen wir jetzt in unserem Panorama um.

„Mythos Bayern“ im Kloster Ettal

Kloster Ettal wird vom 3. Mai bis 4. November 2018 der Schauplatz für die Bayerische Landesausstellung 2018 „Wald, Gebirg und Königstraum – Mythos Bayern“ sein. Das Haus der Bayerischen Geschichte, Kloster Ettal und der Landkreis Garmisch-Partenkirchen veranstalten in Zusammenarbeit mit den Bayerischen Staatsforsten und der Bayerischen Forstverwaltung im Südflügel des Klosters auf rund 1500 qm die Landesausstellung, die dem „Mythos Bayern“ nachspürt.

Woher kommt er eigentlich? Wer hat ihn gemacht? Und wie sieht er aus?

|

|

|

|

Kloster Ettal |

Schloss Linderhof |

|

| Die Bayerische Landesausstellung 2018 wird diesen „Mythos Bayern“ an einem Ort spürbar machen, der wie geschaffen ist für den thematischen Dreiklang „Wald, Gebirg und Königstraum“: Ettal, bekannt für seine barocke Basilika und die Rokoko-Sakristei, ist umgeben von malerischen Bergen, Gebirgswald und Königsschlössern. | Das Haus der Bayerischen Geschichte, das Kloster Ettal und der Landkreis Garmisch-Partenkirchen veranstalten in Zusammenarbeit mit den Bayerischen Staatsforsten, der Bayerischen Forstverwaltung und der Bayerischen Schlösserverwaltung die Bayerische Landesausstellung 2018 „Wald, Gebirg und Königstraum – Mythos Bayern“. Von 3. Mai bis 4. November 2018 wird dieser „Mythos Bayern“ an einem Ort spürbar werden, der wie geschaffen ist für den thematischen Dreiklang „Wald, Gebirg und Königstraum“: Kloster Ettal in den Ammergauer Alpen. | |

|

|

|

|

|

|

|

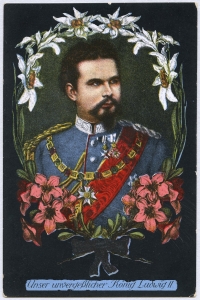

| „Unser unvergesslicher König Ludwig II.“ Postkarte nach dem Tod König Ludwig II. (1910 Franz Joseph Huber’s Verlag, München) © Haus der Bayerischen Geschichte |

„König Ludwig II. – Bayerns Edelweiß“ Postkarte nach dem Tod König Ludwig II. (um 1900, geschrieben am 8.11.1906) © Haus der Bayerischen Geschichte |

|

| Unmittelbar nach dem Tod König Ludwig II. im Juni 1886 begann die Erinnerungskultur an ihn zu blühen. Postkartenmotive mit dem König und seinen Schlössern wurden vielfältig aufgelegt und waren heiß begehrt. Gerade der bayerische König, der am wenigsten volkstümlich war, wurde zum Träger des Mythos Bayern. Edelweiß und Almenrausch als Sinnbild der Berge umrahmen das Bild des Königs in der bayerischen Generalsuniform. Dazu trägt er die beiden Hausorden der Wittelsbacher, den Georgiritterorden und den Hubertusorden. | Mit der Eroberung der Berge durch das Bürgertum im 19. Jahrhundert wird das Edelweiß zum Inbegriff der Hochgebirgsblume. „Das schönste Bleamal auf der Welt“ steht von nun an für Schönheit, Freiheit und Unberührtheit der Gebirgslandschaft, aber auch für den Mut des Pflückers.

„Held Ludwig war ja Bayern’s Edelweiss“ setzt König Ludwig II. mit dem Edelweiß und seinen Attributen gleich. Gerade der bayerische König, der am wenigsten volkstümlich war, wurde zum Träger des Mythos Bayern. |

Bayerische Landesausstellung 2018

„Wald, Gebirg und Königstraum – Mythos Bayern“

Kloster Ettal

Kaiser-Ludwig-Platz 1, 82488 Ettal

3. Mai bis 4. November 2018

Täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr

Veranstalter

Haus der Bayerischen Geschichte, Kloster Ettal und Landkreis Garmisch-Partenkirchen in Zusammenarbeit mit den Bayerischen Staatsforsten und der Bayerischen Forstverwaltung

Eintrittspreise

Erwachsene 12,00 €

Ermäßigt (z. B. Senioren, Studenten, Gruppen ab 15 Personen) 10,00 €

Familienkarte 24,00 €

Kinder und Jugendliche von 6 – 18 Jahren 2 €

Schüler im Klassenverband 1,00 € (ohne Führung)

Führungen für Gruppen

Bis 15 Personen 60,00 € zzgl. Eintritt

Ab 15 Personen 4,00 € pro Person zzgl. erm. Eintritt

Kontakt

Haus der Bayerischen Geschichte

Zeuggasse 7 – 86150 Augsburg

Telefon +49 (0) 821 3295-0

www.hdbg.de

Linksammlung:

Bayerische Landesausstellung 2018

Haus der Bayerischen Geschichte

König-Ludwig-Weg: Vom Starnberger See bis nach Füssen

König-Ludwig-Weg

Christel Blankenstein

Berg und Tal Verlag, München 2015

ISBN 978-3-939499-42-8

128 Seiten mit Übersichtskarte und sieben Routenkarten, 14,90 EUR

Der offizielle König-Ludwig-Weg wurde 1977 als Fernwanderweg angelegt. Er beginnt in Berg am Starnberger See und endet in Füssen. Mit einer Gesamtlänge von ca. 120 Kilometern ist der Weg in fünf bis acht Tagen zu bewältigen. Im Sommer 2014 wurde der Weg überarbeitet und im Verlauf etwas geändert. Der Weg ist mit einem „K mit Krönchen“ gekennzeichnet und die über 20 Attraktionen sind vor Ort mit einem QR-Code ausgestattet; dazu gibt es eine iPhone-App.

Die „Reise- und Freizeitjournalistin“ Christel Blankenstein ist den Weg gewandert und hat dabei das kleine Taschenbuch „König-Ludwig-Weg“ liebevoll zusammengestellt; sämtliche Fotos stammen von ihr.

| Kapitel und Etappen: | ||

| Einführung | Der König-Ludwig-Weg | Markierung/Richtung, Schwierigkeit, Jahreszeit/Wetter, Wanderinfos |

| König Ludwig II. von Bayern | Die Königswürde, Der fortschrittliche König, Die Schlösser, Die Entmachtung, Anmerkung | |

| Die Etappen | 1. Etappe: Berg-Herrsching

1a. Landroute: Herrsching-Raisting-Wessobrunn Herrsching-Raisting-Dießen 2. Etappe: Dießen-Paterzell 3. Etappe: Paterzell-Rottenbuch 4. Etappe: Rottenbuch-Trauchgau 4a. Route über Steingaben: Wieskirche-Steingaden-Hegratsdriedsee 5. Etappe: Trauchgau-Füssen |

|

| Serviceteil | Übernachten | |

| Anreise | Flugzeug, Bahn, Auto, Bus, Wandern ohne Gepäck, Gepäcktransport, Tourismus-Informationen | |

| Wichtiges zum Schluss | Notruf, Ärzte, Apotheken, Einkaufen, Karten, Ausrüstung, Wetter, Gewitterregeln, Hunde, Hinweise | |

| Register | ||

Die fünf Etappen (mit zwei Alternativ-Etappen) beginnen jeweils mit einigen allgemeinen Informationen und schildern dann den eigentlichen Wegverlauf mit den „Infos“. In den Vorab-Informationen finden sich wichtige Hinweise, wie z. B. die Verkehrsanbindung, Streckenlänge, Charakter der Strecke, Einkehrmöglichkeiten, Öffnungszeiten der auf dem Weg befindlichen Objekte, Informationen zum Baden, zur Schifffahrt, Informationsmöglichkeiten (mit Kontaktdaten). Der eigentliche Wegverlauf ist mit einer Detailkarte ergänzt.

Die „Info“-Texte sind betont sachlich, fast lexikalisch, formuliert. Die einführende Biografie König Ludwig II. von Bayern ist sehr objektiv geschildert – so werden z. B. die verschiedenen Versionen der Todesursache benannt. Die Fremdbestimmtheit des Königs wird hervorgehoben (Kriege und Bündnisse). Sein Hang zu technischen Neuerungen und der Offenheit zum „Fortschritt“ wird der Verspieltheit und Romantik seiner Bauten gegenübergestellt.

Die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth (Seite 15) rief allerdings nicht Ludwig ins Leben (die Idee hatte Wagner schon selbst) und der geplante „Chinesische Sommerpalast“ (Seite 17) wurde nicht nach dem „Pekinger Winterpalast“ entworfen, sondern nach dem Sommerpalast Yuen Ming Yuen.

In erster Linie handelt es sich aber um einen „Wanderführer“ und da kann man über kleinere Fehler hinwegsehen; so ist der korrekte Titel von Wagners Opernzyklus „Der Ring DES Nibelungen“ und der Schlossherr von Possenhofen, Maximilian, war Herzog IN Bayern, einer Nebenlinie der Wittelsbacher (beides Seite 24).

Die Informationen in den einzelnen Etappen sind sehr umfangreich und hilfreich; es gibt zum Beispiel Objekte, in denen keine Besichtigung möglich ist. Der Hinweis ist sehr wichtig, damit man nicht vor verschlossenen Türen steht und die Zeit entsprechend anders nutzt. Da die einzelnen Etappen zum Teil recht lang sind, bietet die Autorin auch hin und wieder den Tipp: „wer noch fit ist“ kann weiter wandern – alle anderen nehmen den Bus.

Innerhalb der Etappen hätte man durchaus noch mehr Bezug zum Namensgeber „König Ludwig“ nehmen können. Das Kapitel über Steingaden (Etappe 4a: Seite 84-91) beispielsweise hätte die Gelegenheit geboten, den dort geborenen Alfred Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin, Flügeladjutant und letzter Vertrauter des Königs und seinen dortigen Familiensitz sowie die Grabkapelle zu erwähnen.

Auch das auf dem Titelbild verwendete und in der Nähe des Zielortes Füssen gelegene Schloss Neuschwanstein hätte einige weitere Informationen verdient.

Die in den einzelnen Kapiteln angegebenen Informationsmöglichkeiten werden im „Serviceteil“ noch ergänzt. Dazu gibt es weitere Kartentipps („Kompass„) – wünschenswert wären hier noch Tipps zum Weiterlesen, wie Internet-Links oder Literaturhinweise, gewesen.

Insgesamt ein sehr schönes, kompaktes Büchlein, das sowohl zur Reise- und Wander-Vorbereitung dient, als auch praktisch für unterwegs, während der Tour(en) ist.

© Michael Fuchs, Berlin

16.01.2016

Weitere Reisebücher finden Sie auf unserer Seite http://www.ludwig2bayern.de/literatur/reisebuecher/

Themenführungen zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, den 13. September 2015, in Schloss Linderhof

Themenführungen zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, den 13. September 2015, in Schloss Linderhof

König Ludwig II. und die Weltausstellung

Sonntag, 13. September, 11:30 Uhr

Treffpunkt: Kasse

Reservierung erforderlich, Teilnahme kostenlos

König Ludwig Modern – Technik in Linderhof

Sonntag, 13. September, 14:30 Uhr

Treffpunkt: Kasse

Reservierung erforderlich, Teilnahme kostenlos

Reservierungen nimmt die Schloss- und Gartenverwaltung Linderhof entgegen:

Schloss- und Gartenverwaltung Linderhof

Linderhof 12

82488 Ettal

(0 88 22) 92 03-0

sgvlinderhof@ bsv.bayern.de