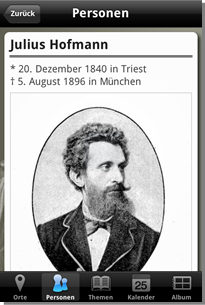

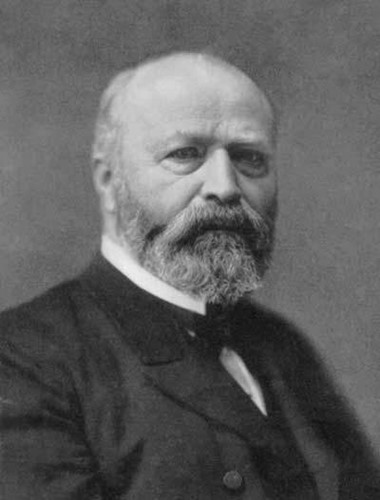

Dr. Bernhard von Gudden, der Gutachter König Ludwigs II.

Rückblick auf die die Ausstellungen in Benediktbeuern und Prien und Ausblick

„Eine Ausstellung über Dr. Bernhard von Gudden, die gehört verboten. Über diesen unverantwortlichen Gutachter ist doch längst alles gesagt. Er ist und bleibt eine Unperson für einen jeden, der König Ludwig II. verehrt!“ Solche polemischen Forderungen wurden bereits 2013 im Vorfeld der für 2014 geplanten Ausstellung „Dr. Bernhard von Gudden, der Gutachter König Ludwigs II.“ laut, plagte doch einige Ludwig II.-Verehrer die – allerdings unbegründete – Angst, schon allein dadurch, dass man diesem Psychiater Aufmerksamkeit schenkt und ihn zu verstehen sucht, sei eine Verunglimpfung des Königs beabsichtigt.

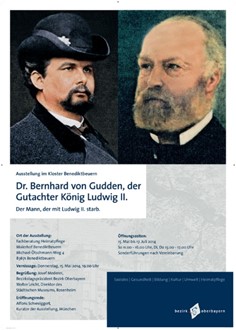

Um es deutlich zu sagen: Die Ausstellung über Dr. Gudden, die vom 15. Mai bis 17. Juli 2014 im Kloster Benediktbeuern gezeigt wurde, entpuppte sich keinesfalls als Ausstellung gegen Ludwig II., sondern als eine Schau, die versuchte der Person und dem Werk jenes Psychiaters gerecht zu werden, der 1886 über Ludwig II. ein psychiatrisches Gutachten anfertigte. Die Ausstellung hatte das gesamte 62 Jahre währende Leben dieses Arztes im Blick und nicht nur die Tage der sogenannten Königskatastrophe vom 8. bis zu 13. Juni 1886. Wer lediglich diesem kurzen Zeitraum Aufmerksamkeit schenkt, so jemand kann der Person Dr. Guddens keinesfalls gerecht werden.

Es ist schon seltsam, dass die Ausstellung die erste seit dem Tod des Psychiaters 1886 war, die sich an eine breite Öffentlichkeit wandte. Zwar waren bereits vorher in medizinischen Fachkreisen, bei Ausstellungen zur Geschichte der Psychiatrie sowie in psychiatrischen Symposien vereinzelt immer wieder Werk und Person Guddens thematisiert worden, auch in Doktorarbeiten und einigen Publikationen, doch vielfach gingen diese Vorhaben an der breiten Öffentlichkeit vorbei. Gerade ein breites Publikum aber war es, das mit dieser Ausstellung angesprochen werden sollte. Deshalb standen vorrangig auch nicht für den Laien oft schwer verständliche medizinische Exponate im Vordergrund, sondern Materialien, die bei einem breiten Personenkreis Interesse wecken wollten.

Dazu gehörte unter anderen ein Exponat, das eine kleine Sensation darstellte. Es handelte sich um die Totenmaske Dr. Guddens, von der selbst ausgewiesene Ludwig II.- Experten nicht wussten, dass sie überhaupt existiert. Die Geschichte ihrer Entdeckung im Städtischen Museum Rosenheim wurde hier erstmals dokumentiert. Die Totenmaske zeigt das Gesicht des Psychiaters mit allen seinerzeit von Augenzeugen beschriebenen Verletzungen und war somit ein bedeutendes Exponat. Sie war erstmals neben der Totenmaske des Königs zu sehen.

Was beabsichtigte diese erste Ausstellung über Dr. Gudden nun eigentlich?

Um es kurz zu sagen, sie wollte über die gesamte Person Dr. Guddens informieren, nicht nur über den Gutachter des Königs, sondern auch über einen wichtigen Psychiater der Vorfreudzeit, über einen gewissenhaften Forscher und Neuroantom, über den modernen Anstaltsleiter und respektierten Hochschullehrer und nicht zuletzt über den Menschen Gudden. Ja, sie wollte informieren, aber auch provozieren, vor allem jene, von denen bisher alle positiven Eigenschaften Guddens kategorisch ausgeblendet wurden und von denen er als unverantwortlicher Arzt diffamiert worden war. Das Ziel dieser Schau war es, zum Überdenken der vielfach vorgefassten Meinungen anzuregen, auch zum Diskutieren über all jene, im Sinne des Wortes „frag-würdigen“ Anschuldigungen, die man gegen diesen Psychiater seit seinem Tod vorgebracht hatte und die man bis heute noch immer vorbringt.

Aber war das wirklich die einzige Absicht?

Bei den Vorarbeiten zu dieser Ausstellung wurde ich mehrfach gefragt, warum mich denn ausgerechnet ein Psychiater interessiert, der doch schon vor immerhin 128 Jahren gestorben war. Sei der Grund also nur der, dass dieser Mann in enger Beziehung zu dem weltweit bekannten König Ludwig II. und dessen rätselhaftem Tod stünde? Sei darüber aber nicht schon alles Wesentliche gesagt und aufgeschrieben worden?

Wer glaubt, die Persönlichkeit Dr. Guddens sei nur im Hinblick auf die Person König Ludwigs II. von Interesse, der übersieht, dass dieser Psychiater zu einer Zeit lebte, in der sich die Psychiatrie erst ganz langsam zu einem ernst zu nehmenden medizinischen Wissenschaftsbereich zu entwickeln begann. Und Dr. von Gudden war als Neurologe einer der Protagonisten dieser Entwicklung. Seine Forschungsergebnisse werden noch heute wahrgenommen. Und wenn im Hinblick auf sein psychiatrisches Gutachten über Ludwig II. immer auch das Verhältnis von Psychiatrie und politischer Macht diskutiert wird, so ist dieser Aspekt ein bis heute aktuelles Thema geblieben, das die Medien beschäftigt.

Warf man Dr. Gudden als einem Vertreter der beginnenden Wissenschaft der Psychiatrie vor, durch sein Urteil einer politisch unliebsamen Person, nämlich Ludwig II., den Stempel der Verrücktheit aufgedrückt zu haben, so wurden im Lauf der vergangenen 128 Jahre ähnliche Vorwürfe auch in anderen Zusammenhängen immer wieder laut. Die Psychiatrie wurde also nicht nur bis zum Ende des 19. Jahrhunderts mehrfach als politisches Mittel eingesetzt und missbraucht, sondern ebenso danach und wie jüngste Vorwürfe zeigen auch in unserer Zeit und dies nicht nur in uns fernen Regierungssystemen, sondern auch im eigenen Land.

Nicht nur zur Zeit Guddens also, im Lauf ihrer Geschichte stand die Psychiatrie immer wieder auf dem Prüfstand und im Fokus öffentlicher Beurteilung. So verwundert es nicht, dass sich nach dem zweiten Weltkrieg als Gegenbewegung zur Psychiatrie etwa die sogenannte „Antipsychiatrie“ etablierte, deren Kritik sich nicht nur gegen Zwangsmaßnahmen richtet, sondern bis zur vollkommenen Ablehnung von psychiatrischen Diagnosen und Behandlungsmethoden reicht, ja, sich sogar gegen die Anwendung von Neuroleptika mit ihren umstrittenen Nebenwirkungen ausspricht. Fehlerhafte psychiatrisch-forensische Gutachten und falsche Behandlung von Patienten mit Psychopharmaka machen in schöner Regelmäßigkeit Schlagzeilen. Ebenso werden Forderungen nach Korrekturen von Regeln im Umgang mit psychisch kranken Menschen in der breiten Öffentlichkeit lebhaft diskutiert. Immer wieder brechen auch Ängste auf, wenn bekannt wird, dass wieder einmal eine Person aufgrund fehlerhafter Gutachten unrechtmäßig in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Bis heute fordern Kritiker mehr Schutz für betroffene Patienten und eine Verbesserung der Qualität psychiatrischer Versorgung und Behandlung von psychisch Kranken, ein Anliegen, das Dr. von Gudden bereits 1855 in seiner Wernecker Anstalt mit den damals noch erheblich eingeschränkten Möglichkeiten erstmals zu realisieren versuchte.

Es ging in dieser Ausstellung also nicht allein um das Schicksal Dr. Guddens und um sein Verhalten, als die Psychiatrie noch in den Kinderschuhen steckte. Vielmehr stand ein höchst brisantes, und nach wie vor brandaktuelles Thema im Mittelpunkt, das seit Jahrzehnten die Öffentlichkeit beschäftigt, aber gerade auch in den letzten Jahren mehrfach im Fokus des öffentlichen Interesses stand und noch immer steht. Es ging in dieser Ausstellung um die Psychiatrie, um die Entwicklung dieses besonderen und immer wieder auch umstrittenen medizinischen Fachbereichs und um die Einstellung der heutigen Gesellschaft dazu.

Absicht der Schau war es deshalb, dass der in ihr gebotene Einblick in ein kleines Teilstück der Geschichte der Psychiatrie auch Interesse für die Psychiatrie von heute bewirkte, die immer wieder in der Kritik steht, ohne dass berücksichtigt wird, dass sich dieser medizinische Fachbereich mit zwei der am schwierigsten zu erforschenden Kontinente befasst, dem höchst komplizierten Gehirn des Menschen und seiner nicht weniger rätselhaften Psyche.

Als wissenschaftliche Berater standen mir als dem Koordinator der Ausstellung neben Historikern auch etliche Psychiater zur Verfügung, darunter der Ururenkel Guddens, Dr. Wolfgang Gudden, sowie Prof. Hans Förstl, der für den Katalog einen eigenen Beitrag verfasste, ebenso Prof. Adrian Danek, Prof. Reinhard Steinberg und Prof. Gerd Laux, die mit interessanten Vorträgen die Ausstellung begleiteten. Große Zustimmung erfuhr die Schau auch von Prof. Hanns Hippius und Prof. Heinz Häfner. Die sehenswerte Filmdokumentation „Dr. Bernhard von Gudden, Pionier der Hirnforschung und Nervenarzt König Ludwigs II.“ des Regisseurs Michael Harles durfte während des gesamten Ausstellungszeitraums gezeigt werden. Positiv reagierte die Kritik auf den zur Ausstellung erschienenen Buchkatalog „Der Mann, der mit Ludwig II. starb. Dr. Bernhard von Gudden, der Gutachter des bayerischen Königs“ (Husum Verlag), der alle Facetten dieses Arztes auffächert sowie sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe thematisiert und auf ihre Stichhaltigkeit überprüft. Des Weiteren informierte als Ergänzung zum Buchkatalog der im München-Verlag erschienene Band „Die letzten Tage im Leben König Ludwigs II.“ (Erich Adami/ Alfons Schweiggert) minutiös über sämtliche Ereignisse der letzten Tage des Königs.

Infolge des großen Anklangs, den die Ausstellung 2014 in Benediktbeuern fand, wurde sie ein Jahr später im Heimatmuseum Prien vom 16. April bis zum 14. Juni 2015 wiederholt. Die Besucherzahl für beide Ausstellungen belief sich auf viereinhalb bis fünftausend Besucher. Dies berechtigt zur Hoffnung, dass die Ausstellung und damit Leben und Wirken Dr. Bernhard v. Guddens auch künftig nicht in Vergessenheit geraten. Der Historiker Prof. Hermann Rumschöttel, den die Ausstellung sehr beeindruckte – „Sie verdient wirklich größte Aufmerksamkeit!“ – regte an „über eine Präsentation in München nachzudenken. Ich glaube“, so seine Ansicht, „dass man dadurch die Besucherzahl deutlich erhöhen könnte – zumal die Münchner Presse – wenn ich das richtig verfolgt habe – über die Ausstellung sehr positiv geurteilt hat.“

Vielleicht könnte die angeregte Wiederholung der Ausstellung in München spätestens im Sommer 2024 zum 200. Geburtstag Dr. Guddens stattfinden. Zunächst aber wird die Präsentation aller Ausstellungstafeln Ende 2016 im Psychiatriemuseum Wasserburg am Inn als Dauerausstellung erfolgen. Dieses Museum gehört zum kbo-Inn-Salzach-Klinikum (Gabersee 7, 83512 Wasserburg am Inn). Die dort präsentierten medizinhistorischen Exponate thematisieren den Weg von der „Kreisirrenanstalt Gabersee“ zum Klinikum in Wasserburg. Und dazu gehört maßgeblich auch die Person Dr. Guddens. Ansprechpartner für die Übernahme der Ausstellung durch andere Interessenten ist künftig also das Psychiatriemuseum Wasserburg. Weitere denkbare Ausstellungsorte, die bereits Interesse äußerten, sind: die Stadt Kleve, Geburtsort Dr. Guddens/ die Psychiatrische Klinik Schloss Werneck; diese Anstalt hat Gudden aufgebaut/ die Stadt München; hier war Dr. Gudden 1872 bis 1886 ordentl. Professor für Psychiatrie / die Münchner Klinik an der Nussbaumstr., deren Vorgänger-Einrichtung Dr. Gudden leitete.

Nach dem Besuch einer Ausstellung über den bis heute umstrittenen Künstler Joseph Beuys schrieb ein Besucher ins ausgelegte Gästebuch: „Ich gehe nach Hause und weiß, dass ich von vorne anfangen muss, wenn ich diesen Mann verstehen will.“ Wenn ein solcher Gedanke – nämlich mit der Beurteilung Dr. von Guddens neu anfangen zu müssen – auch dem einen oder anderen nach dem Besuch der Ausstellung in Benediktbeuern und Prien durch den Kopf gegangen ist und künftig auch im Psychiatriemuseum Wasserburg beschäftigen wird, dann hätte sich die umfangreiche Arbeit an dieser Ausstellung gelohnt und ihren Zweck erfüllt.

Juli 2015

Alfons Schweiggert

Weiterführende Artikel zum Thema:

Ausstellung in Benediktbeuern: Dr. Bernhard von Gudden – Der Mann, der mit Ludwig II. starb

Bericht über die Ausstellung „Dr. Bernhard von Gudden, der Gutachter König Ludwigs II.“

Buchbesprechung:

Der Mann, der mit Ludwig II. starb

diesen Psychiater 1886 dazu bewogen, das berühmt-berüchtigte Gutachten über Ludwig II. zu verfassen. Das Schicksal des Bayernkönigs – so der Text weiter – ist viel zu eng mit jenem Dr. Guddens verbunden, als dass man seinen Blick nur auf Ludwig II. richten darf, aber bei der Beurteilung des Arztes, der ihn diagnostizierte, lediglich die hinlänglich bekannten Vorwürfe gegen ihn berücksichtigt.

diesen Psychiater 1886 dazu bewogen, das berühmt-berüchtigte Gutachten über Ludwig II. zu verfassen. Das Schicksal des Bayernkönigs – so der Text weiter – ist viel zu eng mit jenem Dr. Guddens verbunden, als dass man seinen Blick nur auf Ludwig II. richten darf, aber bei der Beurteilung des Arztes, der ihn diagnostizierte, lediglich die hinlänglich bekannten Vorwürfe gegen ihn berücksichtigt.